Comité d’éthique : le bien-être animal au cœur de chaque projet

Février 2025

Créé dès 1998, le comité d’éthique en expérimentation animale (C2EA) a plusieurs vocations : promouvoir les principes éthiques et faire bénéficier les chercheurs de son expertise multidisciplinaire. Elle s’appuie sur la connaissance des modèles animaux et des protocoles expérimentaux. L’objectif est de diminuer l’utilisation d’animaux, d’améliorer le confort, de réduire la douleur et de garantir le bien-être animal au quotidien.

L’évaluation éthique préalable à toute expérimentation animale est obligatoire en France depuis 2013. Ainsi, tout projet de recherche impliquant des animaux doit être validé par le ministère de la Recherche après avis d’un comité d’éthique. L’IRSN* n’a pas attendu ce cadre légal pour engager des actions sur ce sujet. Dès 1998, il s’est doté, sous l’impulsion du vétérinaire académicien René-Lucien Seynave, de son propre comité d’éthique (appelé alors C2EA-IRSN) à Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine. Sa mission : garantir le bien-être animal tout en soutenant les chercheurs dans la conduite de leurs travaux.

Des membres aux profils variés

« Cette ligne de conduite est restée la même depuis », témoigne Delphine Denais-Laliève, vétérinaire et cheffe du Groupe de support à la recherche et à l’éthique animale (GSEA). Même s’il a fallu procéder à des ajustements pour répondre au cadre réglementaire national, notamment une normalisation des formulaires à remplir par les chercheurs ou encore l’inclusion dans le comité de 25 % de membres externes. Au total, il compte aujourd’hui 22 membres aux profils très variés : techniciens et chercheurs, zootechniciens et vétérinaires, responsables de projets, personnes dites « candides » (non spécialistes du domaine). Depuis 2007, il a évalué plus de 250 projets de recherche, soit une quinzaine par an, ayant recours aux animaux : souris et rats à Fontenay-aux-Roses, mais aussi poissons-zèbres à Cadarache (Bouches-du-Rhône).

La règle des « 3R » comme boussole

« Le Comité d’éthique est une étape obligatoire, réglementaire. Il ne doit pas être vu comme une sanction, voire un tribunal par les chercheurs. Notre but est de les accompagner le plus tôt possible dans l’optimisation de leurs projets mettant en jeu une expérimentation animale », insiste Delphine Denais-Laliève. Avant toute évaluation, chaque projet doit être validé en amont par les instances scientifiques. Dès lors, le porteur du projet remplit un formulaire détaillant sa stratégie expérimentale : le nombre d’animaux prévus, le type de modèle envisagé, les bénéfices attendus et les stratégies mises en place pour répondre à la règle des « 3R » : remplacer, réduire, raffiner. Cette règle est une véritable boussole pour la recherche animale. Il s’agit de remplacer les animaux par d’autres méthodes lorsque cela est possible, de réduire leur utilisation au strict nécessaire et de raffiner les protocoles pour limiter l’impact des expérimentations sur les animaux. Cela passe par des conseils relatifs aux techniques d’anesthésie et d’analgésie, aux conditions d’hébergement des animaux, à celles dans lesquelles les différentes étapes sont réalisées, etc. Au-delà de cette règle, « nous définissons aussi des critères limites pour chaque procédure, précise Stéphane Grison, chercheur au laboratoire de radiotoxicologie et radiobiologie expérimentale à Fontenay-aux-Roses. Ces critères – comme une perte de poids supérieure à 20 %, une immobilité prolongée ou des plaies étendues – visent à éviter toute souffrance inutile et à garantir des résultats d’analyse exploitables. »

Le formulaire est transmis aux membres du comité avant la tenue d’une réunion plénière à l’issue de laquelle un avis est rendu, avec les points à améliorer. Cet avis s’appuie sur une palette de compétences. « En plus des vétérinaires, techniciens et chercheurs, le comité peut faire appel à l’expertise d’un biostatisticien afin de réduire au minimum le nombre d’animaux tout en garantissant un résultat statistiquement significatif », souligne Delphine Denais-Laliève. Une fois le document retravaillé avec le responsable du projet, il est envoyé au ministère de la Recherche pour autorisation. Tous les échanges en amont avec le comité sont un gain de temps pour les chercheurs : en étant exigeant dès la conception du projet, cela évite des allers-retours avec le ministère.

Améliorer les pratiques impliquant des animaux

Le comité d’éthique permet à chacun d’améliorer ses pratiques. Morgane Dos Santos, chercheuse en biologie au sein du Laboratoire de radiobiologie des expositions accidentelles, sur le site de Fontenay-aux-Roses, témoigne : « Le C2EA m’a par exemple conseillé d’améliorer les conditions de réveil des animaux anesthésiés : les placer dans des cages adaptées, dans un environnement plus chaud et plus confortable. » Cette démarche d’amélioration continue est une dimension essentielle du comité. À la fin de chaque projet, il demande aux chercheurs un retour d’expérience, de façon à ajuster ses recommandations et de progresser. Stéphane Grison abonde : « J’ai assisté à la mise en place du premier comité, et, depuis, les conditions d’hébergement se sont nettement améliorées. Notamment en ce qui concerne la température, l’humidité, le volume des cages, l’enrichissement de l’environnement, comme l’ajout de cabanes pour les regroupements, la gestion de la douleur et la formation des expérimentateurs. »

Une culture du soin à tous les niveaux

Le C2EA prône par ailleurs une véritable « culture du soin ». Celle-ci s’appuie sur un engagement éthique collectif, de l’expérimentateur jusqu’à la direction. Delphine Denais-Laliève évoque la « fatigue compassionnelle » : « Euthanasier un animal ou assister à sa souffrance peut avoir un impact émotionnel. Il est important que les zootechniciens et les scientifiques se sentent soutenus à cet égard. » Concrètement, cela peut passer par la mise à disposition de moyens techniques. « Le choix d’investir dans des équipements d’imagerie avancée, tels que la microéchographie, par exemple, permet d’observer l’évolution dans le temps de tumeurs sur un seul animal », explique-t-elle. À cela s’ajoute l’implication des scientifiques dans la mise au point de méthodes alternatives comme les organoïdes, qui sont des structures biologiques 3D miniatures mimant le fonctionnement d’un organe. Yann Gueguen, chercheur en biologie au sein du Laboratoire de recherche en radiochimie, spéciation et imagerie, a par exemple contribué au développement d’un organoïde de rein pour étudier l’impact d’une exposition à faibles doses d’uranium. Morgane Dos Santos a, quant à elle, déposé un projet pour développer des « fantômes dosimétriques » imprimés en 3D reproduisant fidèlement la forme et la taille d’une souris. « Une fois qu’ils seront validés, cela permettra de diminuer encore l’utilisation d’animaux », conclut-elle.

* Depuis le 1er janvier 2025, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) sont regroupés au sein d’une nouvelle entité : l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).

Contact

Delphine Denais-Laliève

Cheffe du Groupe de support à la recherche et à l’éthique animale (GSEA)

01 58 35 80 89

delphine.denaislalieve@asnr.fr

3 QUESTIONS À… Nicolas Dudoignon, vétérinaire et membre externe du C2EA

Quelle est l’évolution du nombre d’animaux utilisés à des fins de recherche en France ?

En Europe, la règle est de comptabiliser le nombre d’utilisations d’animaux et non le nombre d’animaux utilisés, certains pouvant être utilisés plusieurs fois dans un cadre strictement défini. À ce titre, on constate une réduction régulière, avec une baisse de 4,9 % entre 2021 et 2022 pour la France, qui reste néanmoins l’un des principaux pays utilisateurs sur le continent1.

Comment se situe la France en matière de méthodes alternatives ?

Ces méthodes consistent à réduire, raffiner, voire remplacer l’utilisation des animaux à des fins scientifiques. Sur le plan du développement des nouvelles approches (organes sur puce, etc.), la France n’est pas nécessairement en retard, mais elle a peut-être tardé à donner de la visibilité et donc du crédit à ces innovations. Cette visibilité passe notamment par l’établissement de réseaux scientifiques et de centres de ressources qui favorisent le partage de savoir pour un plus grand développement et une meilleure reconnaissance de ces outils prometteurs.

Pour les recherches en radioprotection, quelles alternatives pourraient être développées ?

L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection2 développe et utilise déjà des méthodes alternatives. Il participe à différentes initiatives, comme le développement d’organoïdes de rein ou de côlon. Une autre voie possible serait de s’appuyer sur la grande quantité de données disponibles dans ses bases de données et la littérature scientifique pour créer des modèles numériques reproduisant certaines propriétés biologiques d’un organisme (souris, humain…) . À terme, ces modèles permettront d’estimer les effets attendus lors d’une irradiation ou d’une contamination accidentelle.

1. https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/enquete-statistique-su…

2. Depuis le 1er janvier 2025, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) sont regroupés au sein d’une nouvelle entité : l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).

AILLEURS - À l’Institut Pasteur, l’éthique soutenue par la multidisciplinarité

Ces dernières années, le domaine du bien-être animal a enregistré des avancées majeures. Aujourd’hui, la recherche s’appuie sur une approche multidisciplinaire. C’est le cas à l’Institut Pasteur, où de nombreuses expertises et compétences sont réunies sur un même site pour accompagner les chercheurs à chaque étape de leurs projets. Une diversité qui bénéficie également au comité d’éthique. Avec le soutien de biostatisticiens, ses membres aux compétences distinctes et complémentaires (concepteurs de projets, praticiens, soigneurs, vétérinaires et représentants de la société civile) analysent rigoureusement chaque projet afin de réduire in fine le nombre d’animaux impliqués dans les expérimentations et de diminuer l’impact des procédures sur leur bien-être. L’évaluation par le comité d’éthique n’a jamais entraîné l’abandon de projets, mais contribue toujours à leur perfectionnement. Par exemple, l’amélioration du design expérimental et le raffinement des méthodes permettant de réduire la sévérité des procédures. Qu’il s’agisse de rongeurs (rats, souris, hamsters, cobayes, gerbilles), modèles utilisés le plus fréquemment à l’Institut Pasteur, ou de poissons-zèbres, couramment utilisés en neurosciences, les chercheurs ont intégré les principes éthiques à leur pratique. Ils tendent aussi à limiter le recours aux animaux grâce à des méthodes alternatives telles que les organoïdes et les « organes sur puce », pour lesquels des plateformes technologiques spécifiques ont vu le jour.

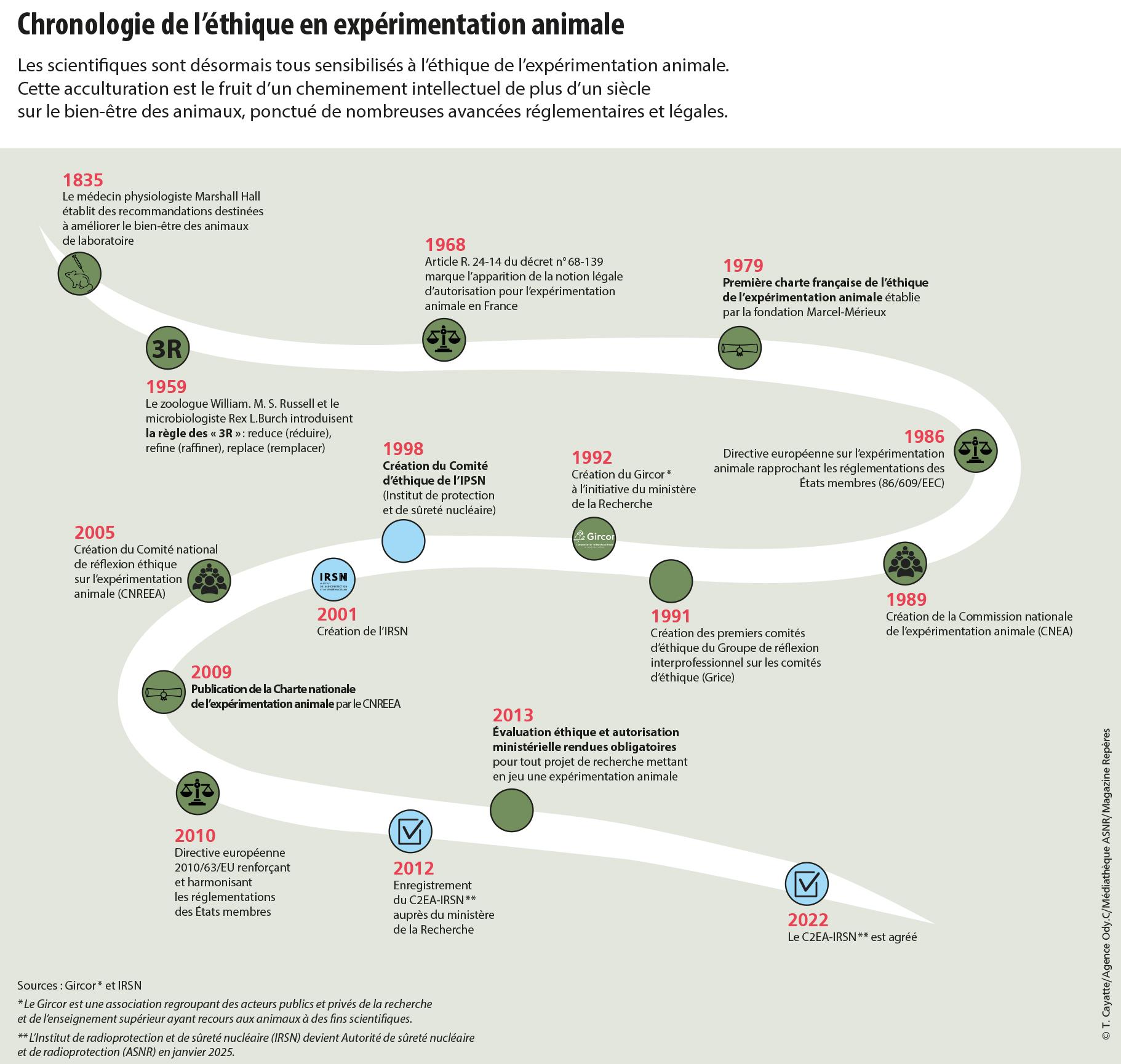

INFOGRAPHIE - Chronologie de l’éthique en expérimentation animale

Les scientifiques sont désormais tous sensibilisés à l’éthique de l’expérimentation animale. Cette acculturation est le fruit d’un cheminement intellectuel de plus d’un siècle sur le bien-être des animaux, ponctué de nombreuses avancées réglementaires et légales.